Konzept der Vorlesung Lernen, Entwicklung und Sozialisation: Eine Einführung

Steckbrief der Lehrveranstaltung

| Titel der Lehrveranstaltung | Lernen, Entwicklung und Sozialisation: Eine Einführung |

| Lehrperson | Dr. Julia Dietrich |

| Veranstaltungstyp und Gruppengröße | Vorlesung, ca. 120-140 Studierende |

| Studienfach/Studiengang | Bachelor Erziehungswissenschaft |

| Fachsemester | 1. Fachsemester |

| Pflichtveranstaltung oder Wahlpflichtangebot? | Pflichtveranstaltung |

| Prüfungsleistung | Klausur |

Was sind die Ziele der Veranstaltung?

Die Studierenden sollen folgende Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben.

Mindeststandard

Die Studierenden sind in der Lage, die Konzepte und Annahmen grundlegender psychologischer Theorien des Lernens, der Entwicklung und der Sozialisation zu beschreiben und können zentrale Forschungsbefunde zu diesen Theorien wiedergeben.

Regelstandard

Die Studierenden können Theorien und Forschungsbefunde zu den Themen Lernen, Entwicklung und Sozialisation auf praktische Beispiele anwenden, in einen größeren Zusammenhang einordnen bzw. voneinander abgrenzen.

Maximalstandard

Die Studierenden sind fähig, kritisch Stellung zu einem pädagogisch-psychologischen Problem zu nehmen, eine komplexe, praktische Situation mit ihrem Fachwissen zu beurteilen, ihre eigene Urteilsbildung zu reflektieren und pädagogische Handlungsmöglichkeiten zu erörtern.

Die Klausur am Ende des Semesters enthält Aufgaben aus den drei Anforderungsbereichen (siehe unten), die diesen Lernzielen (Standards) entsprechen.

Wie ist die Veranstaltung aufgebaut?

Die wöchentlich 90-minütige Vorlesung ist gegliedert in drei Themenkomplexe.

- In der ersten Vorlesung wird das didaktische Konzept der Lehrveranstaltung erläutert sowie eine Einführung in die Vorlesungsthemen gegeben.

- In der letzten Vorlesungssitzung arbeiten die Studierenden an einer Fallanalyse.

Wie wird die Digitale Differenzierungsmatrix eingesetzt?

Ziel des Matrixeinsatzes: Wiederholung und Vertiefung von Lerninhalten

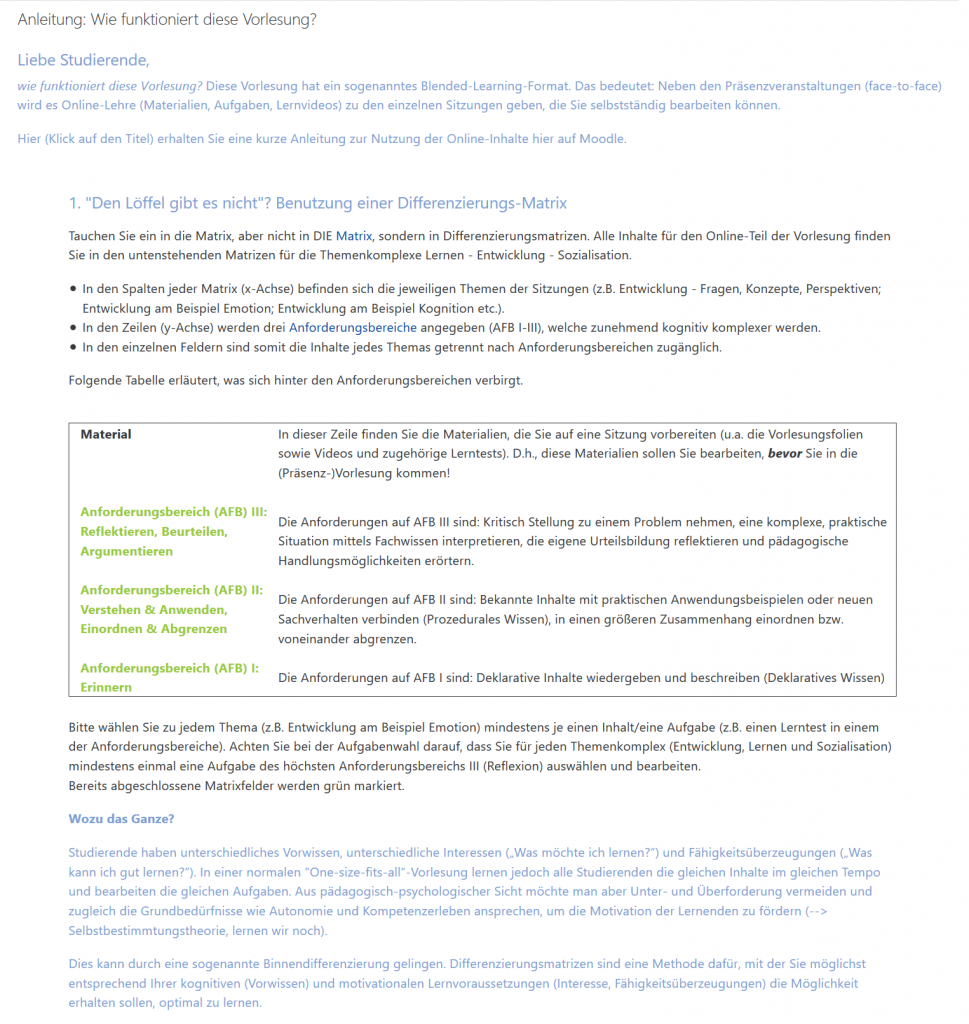

- Die Vorlesung hat ein Blended-Learning-Format, in dem die Differenzierungsmatrizen eines von mehreren digitalen Elementen bilden.

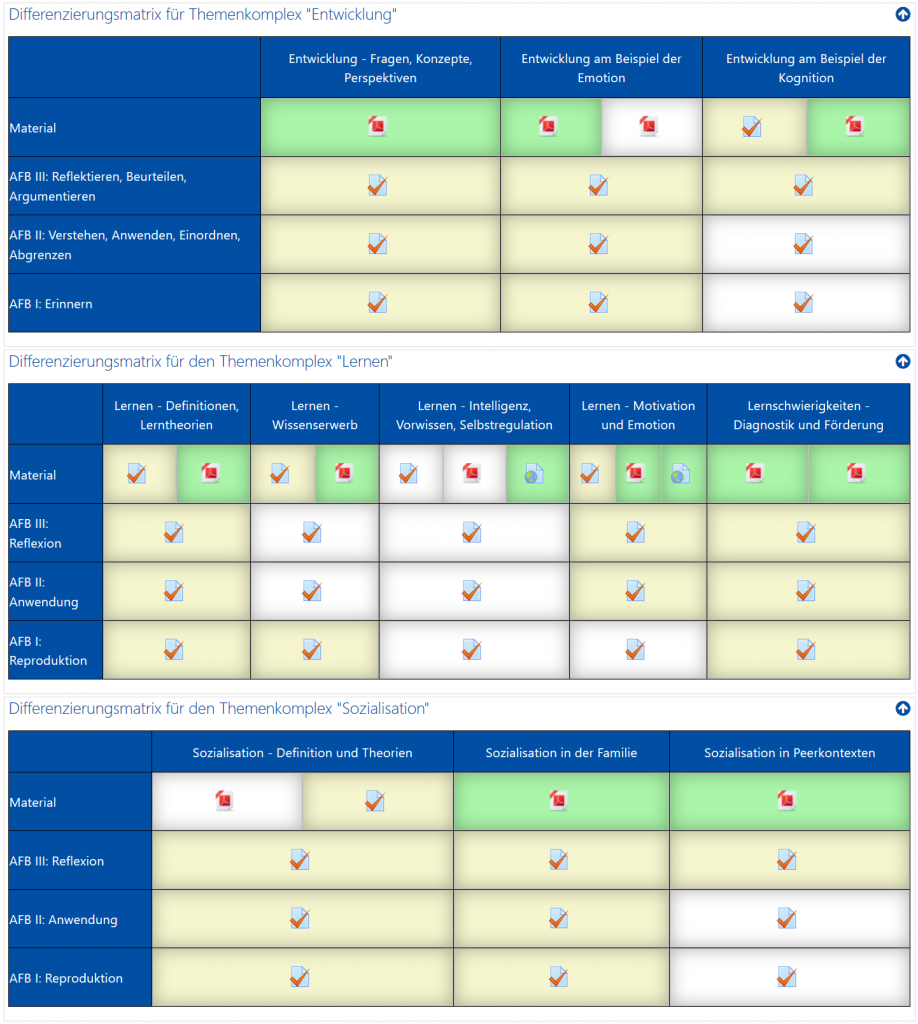

- In den Differenzierungsmatrizen erhalten die Studierenden für jedes Vorlesungsthema immer kurz nach dem Vorlesungstermin Aufgaben, mit denen sie ihr Wissen aus der Präsenzvorlesung im Selbststudium wiederholen und vertiefen können (Abbildung 2). Die Differenzierungsmatrizen sind analog zur Struktur der Veranstaltung aufgebaut, sodass es für jeden Themenkomplex eine Differenzierungsmatrix gibt.

- Da die Themen der Vorlesung gleichrangig nebeneinander angeordnet sind, handelt es sich bei den eingesetzten Differenzierungsmatrizen um einfache Matrizen, d.h. Differenzierungsmatrizen ohne Differenzierung der thematischen Komplexität.

- Die kognitive Komplexität steigt vertikal an: Die Studierenden erhalten für jedes Thema, z.B. Entwicklung am Beispiel der Emotion, drei Aufgabensets aus den Anforderungsbereichen I (Erinnern = Mindeststandard), II (Verstehen & Anwenden, Einordnen & Abgrenzen = Regelstandard), und III (Reflektieren, Beurteilen, Argumentieren = Maximalstandard). Die Festlegung der Anforderungsbereiche orientiert sich an den Lernzielen der Veranstaltung.

No comments yet, be the first!